“Tokoh-tokoh dalam novel ini membawa saya pada kerinduan menjadi orang Indonesia…A must read!!!”

-Riri Riza –

“Tidak ada tokoh dalam novel Laskar Pelangi.” Kalimat itulah yang menyeruak bagai udara yang bebas dari balon sabun yang meletup dalam kepala saya di sebuah diskusi kecil dengan beberapa teman pada pertengahan Januari (2013) silam. Waktu itu, kami sedang membicarakan sebuah novel berjudul Ulid Tak Ingin ke Malaysia karya Mahfud Ikhwan, khususnya tentang hubungan narator dan tokoh dalam sebuah cerita fiksi. Kenapa saya bisa sampai berkata begitu? Bukankah Laskar Pelangi banyak dipuji karena, salah satunya, dianggap berisikan tokoh-tokoh yang menginspirasi, seperti yang bisa kita lihat dalam kalimat Riri Riza yang saya kutip di atas?

Sederhana saja: saya melihat “tokoh-tokoh” Laskar Pelangi tidak pernah berbicara dengan bahasanya sendiri, bahasa yang cocok dengan latar belakang tempat (Belitung), latar belakang masa (1970an dan 1980an), umur (anak-anak SD dan SMP), dan (batas) pengetahuannya. Saya menganggap penting ‘orisinalitas’ bahasa tokoh dalam cerita fiksi. Saya ingin menemukan diksi, dan bahkan tatabahasa, yang dipakai orang Belitung untuk bicara soal modernitas, soal pabrik timah, soal kapitalisme, soal Tuhan, soal kesuksesan atau tema apapun yang sedang disajikan Laskar Pelangi pada saya. Dari situlah saya bisa meresapi apa yang dirasakan orang. Dengan itulah saya ingin memahami cara pikir orang dari latar belakang ruang, waktu, dan budaya yang berbeda. Saya tidak menemukan ‘orisinalitas’ bahasa itu dari “tokoh-tokoh” Laskar Pelangi. Semuanya telah diwakili oleh narator, telah direbut oleh narator, yang berkelakuan ibarat seorang guru yang mencuri semua perhatian hadirin dengan terlalu asyik bercerita tentang serentetan peristiwa yang dialaminya dan murid bimbingannya pada sebuah kontes debat tanpa sekalipun memberi kesempatan bagi si murid itu untuk bercerita sendiri. Andrea Hirata telah gagal mencipta tokoh.

Mungkin Anda beranggapan saya luput menyadari bahwa cerita dalam Laskar Pelangi dituturkan oleh orang-pertama. Ikal adalah pencerita sekaligus tokoh utama. Lagipula, seperti kata Akmal Nasery Basral, Laskar Pelangi adalah “[s]ebuah memoar dalam bentuk novel yang…” (sengaja tidak saya hadirkan lengkap karena kelanjutannya cuma klaim lebay yang tidak ada gunanya bagi artikel ini). Bukankah sebagai sebuah memoar, yang penceritanya orang-pertama, sah-sah saja kalau tokoh-tokoh lain berbicara dalam bahasa si pencerita? Toh itu semua berdasar pada memorinya? Selama matahari terbit dari timur, pencerita orang-pertama itu terbatas pengetahuannya, maka aneh kalau sampai ia bisa sangat tahu apa yang sedang dipikirkan tokoh-tokoh lain. Kalau demikian, kenapa secara aksiomatis saya menganggap pencerita adalah orang ketiga sehingga saya bisa berpendapat bahwa ia tidak memberi kesempatan pada tokoh-tokohnya untuk berbicara dengan bahasanya sendiri?

***

Saya membaca lagi Laskar Pelangi dan komentar-komentar mengenai “memoar dalam bentuk novel” itu. Saya menemukan bahwa narator orang-pertama dalam Laskar Pelangi terlalu pandai, atau lebih tepatnya terlalu banyak tahu. Begitu pandainya ia sehingga bahasa yang dipakainya adalah bahasa pencerita orang-ketiga, bahasa pencerita maha-tahu. Ikal adalah salah satu anggota Laskar Pelangi, satu kelompok anak-anak SD Muhammadiyah. Bagaimana ia bisa menamai pohon dengan bahasa latin? Bagaimana ia bisa tahu karya Mozart Haffner No. 35 in D Major? Keanehan semacam ini akan pula kita alami ketika mendengarkan cerita seseorang yang menggambarkan dirinya melihat seseorang tidur, dan ia mampu mengetahui bahwa orang yang tidur itu sedang bermimpi, dan ia bahkan mampu menceritakan isi mimpi orang yang tidur itu. Orang macam ini bukan narator, ia cenayang!

Persoalan narasi Laskar Pelangi sudah dibicarakan secara singkat oleh Jakob Sumardjo. Dalam tulisan pendeknya, Jakob Sumardjo memaparkan dua pokok permasalahan yang penting. Pertama, ketidakmampuan Andrea Hirata untuk memisahkan dirinya dan objek ceritanya. “Kejadian di masa kecil dijelaskan secara manusia kota besar yang kontemporer.” Kedua, tiadanya penjelasan atas berbagai keajaiban yang muncul dalam cerita. Misalnya, anak-anak SD yang hidup di kampung terpencil tapi sudah tahu budaya Afrika.

Nurhady Sirimorok, dalam bukunya yang sangat berharga Laskar Pemimpi; Andrea Hirata, Pembacanya, dan Modernisasi di Indonesia, juga sudah menyinggung persoalan narasi ini. Meski pokok bahasan Nurhady adalah “virus modernitas” (termasuk klaim-klaim kolonialisnya) yang bersemayam di dalam karya-karya Andrea Hirata dan bagaimana para pembacanya bisa begitu gegap-gempita dalam mengkonsumsinya, tampaknya ia juga tidak tahan untuk tidak memaparkan keanehan narasi yang terdapat dalam karya-karya yang dibahasnya itu.

“Bila kita menerima Ikal dewasa sebagai penuturnya akan sulit menerima bagaimana dia bisa mengingat banyak pernik seperti dalam perdebatan rumit ketika Lintang berdebat dengan guru cerdas berpendidikan tinggi dari sekolah favorit saat adegan cerdas cermat berlangsung (hl. 375). Sebaliknya, jika kita menerima bahwa yang menuturkan kisah ini adalah Ikal kecil, agak susah menerima dia menggunakan frasa ‘Taman Jurassic’ untuk mengandaikan taman bunga di sekolahnya, atau Bu Mus yang memuji Lintang di kelas dengan, “Superb! Anak pesisir, superb!” (hl. 107), atau Flo yang dengan takjub menyebut secara spesifik jenis gua yang menjorok di depannya, “Sebuah gua antedilivium..” (hl. 397). Semuanya adalah elemen retorik yang belum akrab di latar masa novel ini (Sirimorok, 2008: 89-90).”

Saya sengaja mengutip panjang tulisan Nurhady Sirimorok karena persis di titik itulah kegagalan narasi Laskar Pelangi. Novel yang konon mendapat cap international best seller itu tidak dituturkan oleh orang-ketiga yang tahu-segala, tapi juga sulit diterima kalau penuturnya adalah orang pertama Ikal kecil, bahkan juga orang-pertama Ikal besar. Bagaimana itu, coba? Begitupun, kita masih bisa merasakan bahwa narator dalam Laskar Pelangi adalah orang-pertama. Jelas bukan Ikal kecil karena kalimat pertama pembuka novel itu berbunyi, “Pagi itu, waktu aku masih kecil…,” melainkan orang pertama yang melampaui batas-batas pengetahuan dan daya ingatnya. Siapa dia? Nanti saya jawab. Tapi yang jelas, itulah sumber keanehan narasi Laskar Pelangi. Itulah yang membuat kita bisa mengatakan bahwa secara naratif, Andrea Hirata telah gagal mencipta dunia fiksi.

***

Pertanyaan sinis yang mungkin muncul di kepala setelah membaca pernyataan itu adalah: kalau secara naratif Andrea Hirata telah gagal mencipta dunia fiksi, kenapa novelnya bisa laris-manis? Sayangnya, pertanyaan itu tidak bisa saya jawab di sini karena pokok pembahasan saya bukanlah resepsi publik atas sebuah karya. Tapi, jika ingin mencari jawaban atas laku-kerasnya novel Laskar Pelangi, mungkin kita harus terlebih dahulu memikirkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sepadan, seperti: Mengapa Cocacola bisa laris? Atau, mengapa Arnold Schwarzenegger bisa jadi gubernur di negara bagian California?

Kualitas fiksi dan resepsi publik adalah dua persoalan yang berbeda. Nurhady sudah membahasnya cukup panjang di buku yang telah saya sebutkan di muka. Tepatlah pula apa yang dikatakan Saut Situmorang kalau Cultural Studies-lah yang cocok dipakai untuk membahas novel macam ini, terutama berkaitan dengan konsumsi dan distribusinya. Dengan demikian, saya juga sependapat dengan Ken Gelder yang menyatakan bahwa “fiksi populer bukan cuma persoalan teks-dalam-dirinya-sendiri, tapi merupakan keseluruhan aparatus produksi, distribusi (termasuk promosi dan iklan) dan konsumsi.”

Kembali ke persoalan narasi. Pertanyaan yang lebih relevan untuk diutarakan di sini adalah: apa penulis tidak bisa melakukan eksperimen narasi: membaurkan narator orang-pertama dengan orang-ketiga, misalnya?

Saya akan menjawab pertanyaan itu dengan pembacaan saya atas novel Disgrace karya J. M. Coetzee, seorang penulis yang berhasil mendapatkan hadiah Nobel Sastra pada 2003. Menurut saya, Coetzee dalam novelnya itu telah dengan cerdas berhasil ‘bermain-main’ dengan posisi narator. Secara sepintas kita bisa melihat bahwa novel Disgrace dituturkan oleh orang-ketiga. Namun, kalau kita baca lebih teliti, narator tidak pernah masuk ke dalam pikiran tokoh-tokohnya kecuali Lurie, tokoh utama dalam novel itu. Kalaupun narator meraba pikiran tokoh-tokoh lainnya, ia selalu merasa tidak yakin dengan apa yang sebenarnya dipikirkan tokoh-tokoh itu. Kalau kita baca pendapat dan komentar narator atas suatu peristiwa atau tindakan tokoh-tokoh, kita akan menemukan bahwa nada dari pendapat dan komentar itu adalah suara Lurie sendiri. Disgrace, pada pengamatan lapis pertama, dituturkan oleh orang-ketiga yang terbatas pengetahuannya. Tapi pada pengamatan lapis kedua, kita akan menemukan bahwa sebetulnya suara narator tidak lain adalah suara Lurie.

***

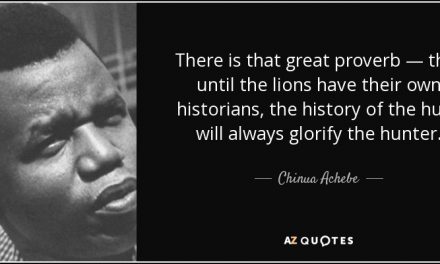

Bagi saya, cara bercerita Coetzee dalam Disgrace punya korelasi yang jelas dengan tema yang ingin dibicarakannya: representasi masyarakat Afrika Selatan pasca-apartheid. Representasi orang-ketiga seakan netral, lepas dari bias wacana kolonialis. Tetapi ternyata orang-ketiga yang seakan netral itu tidak lain adalah Lurie, seorang laki-laki kulit putih, dosen sastra Inggris yang khusus mengajar sastra Inggris masa Romantik, yang sangat sinis dengan perkembangan masyarakat Afrika Selatan. Coetzee mungkin ingin bilang bahwa wacana yang kita terima mengenai masyarakat Afrika Selatan tidak lain merupakan sisa-sisa wacana kolonialis. Dan kita sulit untuk keluar sepenuhnya dari wacana-wacana itu.

Bila teknik narasi Laskar Pelangi disanding-bandingkan dengan teknik narasi Disgrace, maka itu akan tampak seperti menyanding-bandingkan komik ‘seri cantik’ dengan Kartun Riwayat Peradaban-nya Larry Gonick atau One Piece-nya Eichiiro Oda, misalnya. Saya tidak melihat kesadaran naratif dari Andrea Hirata. Yang tampak adalah kebingungan mencari posisi narator. Sebuah kebingungan yang mungkin, seperti ditengarai oleh Jakob Sumardjo, disebabkan oleh “antusiasme dan optimismenya dalam mempahlawankan masa lalunya.” Atau mungkin, Andrea Hirata tidak mampu memisahkan logika memoar (bagaimana individu mengingat kehidupannya sendiri) dengan logika novel (dunia fiksi). Andrea Hirata mungkin sedang menulis memoar, tapi tidak sedang secara serius menulis novel. Kalaupun sedang menulis memoar, saya rasa Andrea Hirata tidak mampu (atau tidak mau jujur?) mengungkapkan perasaan-perasaannya saat dia masih kecil. Ia lebih tertarik untuk mengeksplorasi perasaan dewasanya tentang masa kecilnya, yang diolah sedemikian rupa seakan itulah perasaan masa kecilnya, seolah itulah bahasa masa kecilnya. Wajar bila saya tidak menemukan ‘orisinalitas’ bahasa sekaligus pengalaman tokoh murid-murid dan guru dari Belitung tahun 1970an dan 1980an dalam Laskar Pelangi. Jadi, saya akan merevisi kalimat saya yang membuka esai ini, sekaligus menjawab pertanyaan siapa narator dalam novel pertama Andrea Hirata ini: “Hanya ada satu tokoh dalam Laskar Pelangi. Namanya: Andrea Hirata.”

Kegagalan Andrea Hirata secara naratif dalam mencipta dunia fiksi perlu diungkapkan di tengah hingar-bingar puja-puji atas ‘kehebatan’ novelnya, terutama di tengah klaim-klaimnya sendiri yang sangat meninggikan posisi dirinya sebagai penulis itu—Andrea Hirata tidak mau disebut sastrawan, tapi, dari pernyataan-pernyataannya, sangat ingin diakui oleh kalangan sastrawan dan kritikus sastra di Indonesia. Kegagalan mendasar ini sekaligus merupakan salah satu bukti bahwa tidaklah benar “Hirata has contributed significantly to the development of modern Indonesian literature”, seperti ditulis oleh Random House Books Australia. Menerima pernyataan tersebut sama saja seperti menerima pernyataan bahwa “Film Twilight telah berkontribusi besar pada perkembangan dunia perfilman Amerika.”

*Tulisan ini sebelumnya dipublikasikan di situsweb mediasastra.com tanggal 24 Februari 2013.

Rujukan Pustaka

Coetzee, J.M. Disgrace. London: Vintage Random House, 1999.

Gelder, Ken. Popular Fiction; The Logics and Practices of a Literary Field. London & New York: Routledge, 2004.

Sirimorok, Nurhady. Laskar Pemimpi; Andrea Hirata, Pembacanya, dan Modernisasi Indonesia. Yogyakarta: INSISTPress, 2008.

Komentar Terbaru