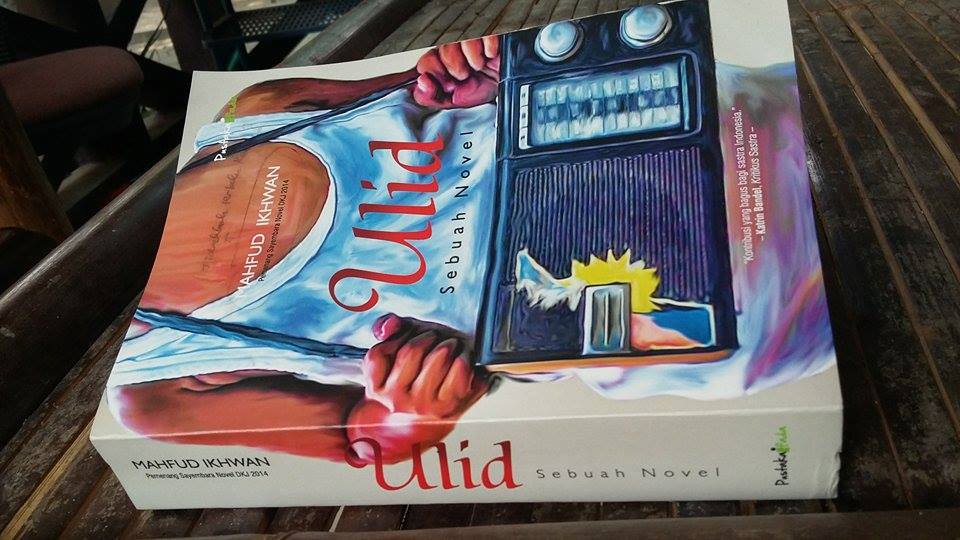

Saya mungkin adalah salah satu pembaca yang dibayangkan Mahfud Ikhwan di saat-saat awal menulis Ulid. Saya orang desa yang hidup di kota dan masih “ndeso”. Desa saya, seperti desa-desa jutaan anak Indonesia yang lahir pada tahun 1970an-1980an, memiliki dinamika yang mirip dengan Lerok-nya Ulid: diselimuti kemiskinan dan mengalami goncangan dahsyat karena perubahan mata pencaharian sebagian besar masyarakatnya. Karenanya, kenikmatan utama yang muncul dari membaca Ulid adalah identifikasi ‘kedesaan’—pengalaman masa kecil dan remaja di desa, pengalaman menghadapi perubahan besar, dan pengalaman pergi dari desa.

Pengalaman identifikasi setting desa semacam itu menjanjikan kenikmatan apabila representasi desa yang dibangun di dalam novel tidak mengganggu, dalam arti tidak begitu jauh dari dan tidak begitu bertentangan dengan realitas pengalaman pribadi. Tentu saja Lerok-nya Ulid berbeda dengan desa saya, tetapi pengalaman identifikasi tidak pernah berhenti hanya dalam persamaan dan perbedaan dengan pengalaman pribadi.

Setelah proses identifikasi, saya dibawa dan diarahkan Ulid untuk memikirkan dan memaknai ulang desa saya. Saya ‘menyatu’ dengan Ulid untuk kemudian kembali ke diri saya sendiri dan seluruh pengalaman hidup saya sebagai orang desa. Kemampuan untuk membawa dan mengarahkan, mengangkat dan mengangkut, subjek pembaca seperti yang saya alami itu merupakan salah satu kelebihan utama sebuah karya sastra. Ulid tidak mengajari saya tentang kehidupan desa, tetapi mengangkat dan mengangkut saya untuk melakukan refleksi tentang desa dan perubahannya.[i]

Refleksi yang saya lakukan utamanya ditopang oleh visi Ulid dan kehidupan saya sendiri. Namun, saya juga dibantu oleh telaah mengenai desa dalam sastra—khususnya puisi—yang telah dilakukan sebelumnya oleh Afrizal Malna dan juga teks-teks yang berbicara mengenai individu, masyarakat (desa), dan negara.

Representasi Desa

Ulid menggambarkan dinamika kehidupan desa Lerok berhadapan dengan kemiskinan dan perubahan sosial. Umumnya, permasalahan seperti ini dilihat dalam kacamata ‘bentrokan kebudayaan’: antara Timur dan Barat, antara desa dan kota, antara tradisi dan modernitas. Cara melihat seperti ini bukan hanya khas peneliti, tetapi juga sastrawan dan seniman. Di sisi lain, khususnya oleh LSM, persoalan itu sering dilihat sebagai ketertindasan dan ketidakberdayaan desa berhadapan dengan kekuatan besar [industrialisasi, kota].

Dalam esainya, “Kampung dan Dusun yang Dirindukan”[ii], Afrizal Malna memaparkan dengan jeli kecenderungan para penyair Indonesia untuk melihat desa kampung halaman dalam puisi-puisi mereka. Sebagian besar, kalau tidak seluruh, penyair Indonesia mendapatkan status kepenyairannya di kota. Desa hidup terus dalam diri mereka sebagai sebuah dunia tersendiri, yang selalu dirindukan, selalu “menghuni lapisan-lapisan primordial dalam puisi-puisi urban”. Oleh beberapa penyair, desa dipertentangkan dengan kota. Dalam representasi seperti ini, desa dianggap statis dan terlalu sepi sehingga tidak lagi cocok dengan jiwa modern yang dinamis, yang hanya cocok hidup di kota. Namun, tidak semua penyair mempertentangkan secara frontal desa dan kota sebagai statis dan dinamis. Beberapa penyair berusaha membuat harmoni dengan cara menjadikan desa sebagai ‘dusun moral’. Desa direpresentasikan sebagai dunia sederhana, tidak gonjang-ganjing, dan harmonis. Desa adalah nilai luhur yang tidak ditemukan di kota. Kecenderungan ketiga adalah menjadikan desa dan kota sebagai saling melengkapi, sebagai harmoni, dan keduanya “tidak bisa lagi saling menggantikan satu sama lainnya”.

Bagaimana dengan Lerok, desa Ulid? Seperti dipaparkan oleh Katrin Bandel, Mahfud Ikhwan berhasil mengelak dari jebakan eksotisme—memaparkan keindahan, keunikan, keanehan, ketidakbernalaran—dan romantisasi kemiskinan saat mendeskripsikan desa. Dengan berfokus pada perubahan mata pencaharian, menurut Katrin, Ulid juga berhasil “terhindarkan dari oposisi biner yang kelewat stereotipikal antara tradisi lokal dengan ‘dunia modern’.” Saya sepakat dengan Katrin Bandel soal keberhasilan itu. Namun, bila telah berhasil menghindar dari jebakan-jebakan itu, menjadi seperti apakah desa Ulid? Dengan kata lain, jenis representasi semacam apa yang dihasilkan?

Pertama dan utama, desa Ulid adalah, meminjam istilah Afrizal Malna, ‘latar aktual’ tempat para tokohnya hidup dan berinteraksi. Tidak ada ‘patahan’ yang terlalu tajam antara masa lalu tradisional dan masa kini modern. Meski ada, pertentangan desa-kota dan tradisi-modernitas bukanlah penggambaran utama Lerok. Desa tidak pernah menjadi ‘masa lalu’ yang dipandang dari ‘masa kini’. Tokoh-tokoh dalam Ulid tidak sedang me-masalalu-kan desa mereka, tetapi hidup terus dalam arus perubahan. Dengan begitu, mungkin tidak ada tokoh luar biasa—tidak ada dramatisasi karakter yang berlebihan dan tak masuk akal—tetapi justru itulah kenapa penokohannya menjadi kuat.

Tidak bisa disangkal bahwa ada perubahan besar setelah listrik masuk desa, setelah peralatan elektronik dan kendaraan bermotor hadir sebagai keseharian, setelah sebagian masyarakat Lerok pergi ke Malaysia. Akan tetapi, desa tetap dicintai dan paling penting, tetap dihuni. Banyak barang-barang ‘modern’ datang, banyak terjadi perubahan [seperti perbedaan dalam hal interaksi anak-anak dengan masjid], tetapi tampaknya orang-orang Lerok tidak mengalami ‘dilema identitas’ seperti dikatakan oleh Hery Santoso.[iii] Tokoh-tokoh dalam Ulid terguncang, tetapi mampu hidup dalam perubahan dan tetap merasa menjadi orang desa, orang Lerok, dengan segala perubahannya. Ada kehilangan yang diratapi, tetapi masyarakat Lerok tampak cukup adaptif dengan perubahan yang terjadi.

Sebagai ‘latar aktual’ yang berfokus pada perubahan mata pencaharian, Ulid juga berhasil menghindari penggambaran desa sebagai pergulatan politik praktis level bawah yang lebih ruwet dan kejam daripada level atas. Penggambaran seperti ini adalah antitesis dari penggambaran desa yang sederhana dan harmonis. Namun, saya merasa itu adalah penggambaran stereotipikal lain dari desa.

Selain itu, Lerok juga tidak hadir sebagai hukum yang kejam terhadap kebebasan individu. Sering kita, atau setidaknya saya, mendapatkan narasi mengenai ketidakbebasan dan kebebasan saat mempertentangkan desa dan kota. Desa adalah ruang intensif bagi gosip antar-tetangga, ruang intensif untuk secara moral menghukum individu. Hidup individu didasarkan pada komunalitas, pada norma tak-tertulis masyarakat yang berlaku mutlak. Dalam Ulid, kekuasaan desa semacam itu hampir tidak muncul. Harmoni cenderung diutamakan. Memang, pembicaraan dan kasak-kusuk mengenai gagalnya ayah Ulid di Malaysia mungkin bisa dianggap sebagai afirmasi dari narasi semacam itu. Akan tetapi, itu tidak berhubungan dengan kebebasan individu untuk mau menjadi apa atau mau berbuat apa. Pertentangan individu dan masyarakat bukanlah masalah besar dalam Ulid.

Demikianlah gambaran desa Lerok bila kita bandingkan dengan berbagai representasi berbeda mengenai desa. Bagi saya, representasi di atas merupakan kelebihan Ulid. Sebagai orang desa, saya tidak terganggu dengan representasi desa dalam Ulid. Saya justru diajak untuk membandingkan desa saya dengan Lerok dan masyarakatnya.

Lerok dan Desa Saya

Lerok dan desa saya sama-sama mengalami perubahan besar terkait mata pencaharian. Saat saya kecil, sebagian besar penduduk desa saya bekerja sebagai petani. Namun, karena tidak semua warga memiliki tanah yang luas, karena buruknya irigasi dan langka dan mahalnya pupuk sehingga upaya mengeksplorasi tanaman baru hampir selalu menemui jalan buntu, desa kami tidak berkembang secara finansial. Tentu saja pekerjaan-pekerjaan lain di luar bertani telah coba dilakukan masyarakat, tetapi waktu itu ‘durung nemu dalane’. Artinya, belum dibukakan jalan lapang untuk mendapatkan uang yang cukup. Karenanya, sama seperti nasib Lerok, dalam bidang infrastruktur, kondisi desa terpencil saya cukup memprihatinkan. Namun, seperti juga Ulid, masa kecil di desa sangatlah menyenangkan.

Kemudian, tibalah saatnya perubahan besar. Satu dua orang mencoba merantau ke Jakarta sebagai pedagang sayur dan berhasil membawa uang yang cukup banyak untuk dipakai membangun rumah, membeli televisi, sepeda, dan sepeda motor. Keberhasilan beberapa orang itu kemudian menarik banyak orang dari desa saya menuju Jakarta dan sekitarnya. Sekitar dua puluhan tahun setelah itu, kini desa saya menjadi salah satu desa paling makmur: jalan-jalan bagus [swadaya masyarakat], rumah-rumah mentereng, sepeda motor keluaran terbaru, dan bahkan mobil. Seperti di Lerok, semua perubahan itu terjadi begitu saja hampir-hampir tanpa peran negara.

Karena kesamaan-kesamaan itulah, saat Mahfud dengan lihai ‘memenangkan’ Lerok [dalam ‘pertarungan’ dengan negara yang abai tapi senang mengancam] melalui momen gonjang-ganjing krisis moneter 1998, ada kesenangan besar yang saya rasakan. Saya seperti mendapat pembelaan terhadap desa saya sendiri: bahwa urbanisasi dan perubahan yang terjadi pada masyarakat desa saya tidaklah buruk. Urbanisasi adalah satu-satunya jalan bagi masyarakat desa saya untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi. Keberhasilan ekonomi desa saya adalah bukti bahwa masyarakat bisa hidup tanpa peran negara. Orang-orang desa [Lerok dan desa saya] adalah orang-orang yang terus bergerak mencari jalan untuk menjadi lebih baik secara finansial, berusaha menyesuaikan diri terus-menerus dengan perubahan.

Seperti orang-orang Lerok, orang-orang desa saya juga meratapi masalalu yang hilang. Tetapi, pada saat bersamaan, kami merayakan perubahan, merayakan desa yang kini menjadi lebih baik. Ambivalensi semacam ini wajar terjadi dan saya kira tidak perlu dibesar-besarkan sebagai krisis identitas atau dilema identitas, seakan-akan masyarakat mengalami kebingungan dahsyat saat melihat diri mereka sebagai orang desa. Masyarakat Lerok menyumbangkan sebagian uang yang mereka dapat untuk pembangunan masjid dan infrastruktur desa. Di Malaysia, mereka berkelompok dan tetap membawa identitas kedesaan mereka. Dengan kata lain, saat desa tidak lagi bisa diharapkan sebagai penopang ekonomi, kota dan negara lain dijadikan sandaran. Namun, aliran dana tetap masuk ke desa. Masyarakat Lerok tetap menjadi orang desa dan bangga dengan identitas itu. Begitu juga dengan desa saya. Ada perkumpulan perantauan, ada arisan perantauan, ada usaha mencari dana dari para perantau saat ada orang desa yang sakit atau meninggal, ada iuran untuk pembangunan desa, dll. Singkatnya, masyarakat tetap mencintai desa yang sedang berubah, yang sedang mereka ubah sendiri.

Sejauh ini, identifikasi saya dengan Ulid cenderung baik-baik saja. Namun, ada juga beberapa ketidaknyamanan yang mungkin lahir dari perbedaan pengalaman. Sebagai contoh, saya tidak menemukan alkohol di Lerok, tidak menemukan orang-orang ‘bejat’ yang bagaimanapun susahnya diterima masyarakat, tampak tetap menjadi bagian dari desa. Dengan kata lain, saya tidak menemukan mekanisme dan perubahan mekanisme desa Lerok untuk menghadapi orang-orang ‘liar’.

Lerok, dan juga tokoh Ulid, bagi saya sendiri, terlalu alim, terlalu bertanggung jawab. Tidak ada kenakalan remaja yang menggemparkan, tidak ada tegangan yang kuat antara diri dan masyarakat sebagai proses pembentukan identitas.[iv] Saya adalah salah satu orang yang mengalami pergulatan semacam itu dan tidak mendapatkan cermin apapun dari Ulid.

Representasi terlalu alimnya tokoh utama ini bisa jadi merupakan kesengajaan, atau bisa juga merupakan gambaran dari hidup aktual/ideal penulisnya. Kita bisa langsung bertanya sendiri pada Mahfud Ikhwan. Namun, terlepas dari itu, secara naratif, representasi tokoh-alim mendukung hadirnya harmoni antara diri dan masyarakat, mencegah hadirnya konflik individu-masyarakat yang lazim hadir dalam puisi-puisi modern Indonesia seperti diteliti oleh Afrizal Malna di atas. Mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang terlalu gelisah dengan hubungan diri dan masyarakatnya, sebagian besar mungkin saja merasa baik-baik saja. Setidaknya, itu yang saya peroleh.

Desa Sebagai Subjek [Aktif]

Benar bahwa novel Ulid menggambarkan abainya negara terhadap masyarakat desa terpencil, menunjukkan perubahan besar yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, dan menghadirkan persentuhan awal masyarakat desa dengan produk budaya massa, khususnya televisi. Ulid juga, seperti keterangan sampul belakang edisi terbaru, adalah “serangkai catatan, kesaksian atas keadaan, pertemuan, kehilangan, dan, yang terpenting, perubahan sebuah masyarakat yang ter-TKI-kan”.

Akan tetapi, bagi saya, visi Ulid justru tidak hadir dalam rangkaian kata-kata promosional itu. Ulid menghadirkan individu-individu yang bisa menjaga harmoni dengan desa [tidak terjebak dalam narasi ‘bentrokan kebudayaan’ tradisional vs modern dan desa vs kota], menyajikan kemampuan masyarakat desa menghadapi perubahan [dengan meratapi kehilangan sekaligus merayakan perubahan dan keberhasilan], dan secara umum menunjukkan dinamisnya desa dan kehidupan masyarakatnya. Ulid menggambarkan desa sebagai ruang aktual bagi masyarakatnya untuk hidup dan berinteraksi, sekaligus untuk berkontribusi pada perubahan yang terjadi.

_______________________________

[i] Mekanisme berhadapan dengan karya sastra seperti ini saya peroleh dari dua kritikus Romawi, Longinus dan Plotinus.

[ii] Maktub dalam buku Sesuatu Indonesia: Personifikasi Pembaca-yang-Tak-Bersih

[iii] Lih. Misalnya, blurb dari Hery Santoso, Doktor Antropologi UGM untuk Ulid edisi terbaru.

[iv] Hairus Salim melihat hal ini sebagai “terlalu berlebihan sopannya”. Lih. http://literasi.co/ulid-tak-ingin-ke-malaysia-sekadar-catatan/

* Tulisan ini sebelumnya dipresentasikan di LKIS, Yogyakarta, pada awal tahun 2016 dan diterbitkan Kalatida dengan judul “Yang Aktual dan Yang Dinamis dari Desa”.

Komentar Terbaru