Zaman kita adalah zaman yang percaya bahwa karya sastra tidak berhenti pada apa yang tertulis. Selalu ada makna kedua dalam sebuah karya sastra. Terkadang kita menyebut makna kedua ini sebagai makna simbolik atau makna kiasan. Salah satu bukti mewabah dan mengakarnya makna kedua ini adalah lazimnya pertanyaan “apa pesan moralnya?” di sebuah diskusi karya sastra – tentu dengan variasinya. Contoh lainnya yang lebih kontemporer adalah banyaknya teori sastra yang bermunculan terutama sejak 1960-an – sebut saja Psikoanalisa, Pascakolonialisme, Srukturalisme dll. Banyaknya teori tersebut menunjukkan kebutuhan akan kemungkinan makna-makna (kedua) yang baru untuk karya sastra – karena memang teori sastra lahir dari kerumitan sebuah karya atau untuk menemukan kemungkinan baru membaca karya sastra. Sebagai contoh, dari Orientalism kita mengetahui bagaimana Said terinspirasi dari ketimpangan wacana dalam hubungan Barat-Timur. Artinya, sebuah karya katakanlah Heart of Darkness yang dibahas Said tidak hanya sekadar bercerita tentang orang-orang pribumi, tapi juga imajinasi Barat tentang Timur atau Liyan yang tidak serta-merta hadir di karya secara eksplisit. Imajinasi akan Timur ini adalah makna kedua versi Said dan para Pascaolonialis. Sedangkan bagi si Marxis—ini mungkin sedikit stereotipikal—perjuangan kelas dan watak kelas yang muncul dalam sebuah karya adalah makna yang harus dicari. Atau mungkin juga hubungan antara bentuk (form) karya dengan tingkat akumulasi kapital sebuah masyarakat. Pertanyaan saya, sejak kapan kita terbiasa dengan kehidupan bersastra yang berisi polisemi makna seperti ini? Lebih jauh, sejak kapan kita terbiasa tidak menerima karya sastra seperti yang tertulis dan selalu mencari makna kedua?

Nah, ketika berbicara tentang makna kedua atau katakanlah makna simbolik, tidak ada yang lebih tua dari konsep alegori atau kiasan. Di tulisan yang berangkat dari rangkuman Tuanku Habib soal kritik sastra Neo-Platonisme ini, saya mencoba mendalami konsep alegori yang ternyata mulai mendapatkan keabadiannya di masa Neo-Platonis. So, please God help me.

Alegori Sebagaimana yang Kita (Tidak) Tahu

Kita mulai dari definisi-definisi alegori yang ada untuk memahami seberapa rumit konsep yang kita hadapi ini. Alegori dalam Bahasa Indonesia sering diartikan sebagai kiasan. Secara etimologis, alegori berasal dari Bahasa Yunani Kuno ‘allegoria’ yang berarti “speaking otherwise” atau cara berbicara tentang hal yang lain. Pada awalnya, sebuah alegori digunakan untuk melabeli cerita-cerita (narasi) yang mempunyai makna ganda.[i] Dalam sebuah kamus istilah sastra keluaran Routledge, “[i]t (alegori—pen.) is often defined as an ‘extended metaphor’ in which characters, actions and scenery are systematically symbolic, referring to spiritual, political, psychological confrontations”.[ii] Dengan kata lain, alegori adalah cara (strategi) cerita yang bersifat simbolik dalam artian cerita tersebut dijadikan simbol atas hal lain di luar dirinya atau bidang lain seperti agama, orientasi politik, ideologi dll. Dalam Glossary of Literary Terms, Abrams mengelompokkan alegori dengan lebih rinci ke dalam dua jenis. Yang pertama adalah alegori historis dan politis. Alegori ini mengiaskan (allegorize) tokoh-tokoh dan/atau kejadian-kejadian bersejarah. Yang berikutnya adalah alegori ideal (konseptual). Alegori ini adalah alegori yang memiliki makna kedua berupa ide, konsep, atau ideologi tertentu.[iii] Dengan pengertian semacam itu, Animal Farm-nya Orwell bisa dimasukkan ke dalam golongan alegori ini karena makna keduanya bercerita tentang pertarungan ideologi Komunisme, Fasisme, dan Liberalisme.

Nah, dari definisi dan kategorisasi di atas, ada beberapa fitur alegori yang bisa disimpulkan. Pertama, setiap alegori memiliki makna kedua. Alegori memiliki makna ““literal,” or primary, level of signification, and at the same time to signify a second, correlated order of signification.”[iv] Dengan kata lain, sebuah naskah alegoris tidak berhenti hanya sebagai naskah dalam dirinya sendiri. Naskah tersebut bisa menautkan dirinya dengan ranah yang lain. Inilah fitur pertama dan mungkin terutama dari alegori. Fitur kedua, alegori memiliki sisi simbolisme (bedakan dengan gerakan sastra Simbolisme Eropa awal abad ke-20 yang berisi sastrawan-sastrawan raksasa seperti Ezra Pound dan Arthur Rimbaud). Inilah alasan alegori memiliki makna kedua. Lebih dalam, simbolisme alegori bersifat struktural dan bukan tekstual. Yang artinya, keseluruhan narasi diarahkan pada sebuah makna kedua; dan bagian-bagian yang ada e.g. tokoh, adegan, latar diarahkan ke rujukan utama tersebut.[v] Misalnya, di dalam fabel yang sering muncul adalah tokoh kancil dengan segala tindakannya mengarah ke konsep kebaikan atau kecerdikan. Fitur alegori yang ketiga adalah naïf atau polos. Fitur yang agak derogatif ini disematkan oleh para kritikus dan sastrawan Modernis (termasuk golongan Simbolis tadi). Alegori diberi label tersebut karena biasanya memiliki plot tipikal yang berjalan maju dan hanya memiliki satu konflik saja.[vi]

Setelah memahami alegori secara etimologis dan formal a la New Criticism, mari kita cari tahu kenapa konsep (strategi) semacam ini muncul. Inilah yang menjadi pokok bahasan bagian berikutnya.

Alegori dan ‘Neo’ pada Neo-Platonisme

Konsep alegori tidak muncul sendirian. Konsep ini berkembang pesat secara teoretis untuk pertama kalinya dalam filsafat Neo-Platonisme sebagaimana digagas oleh Plotinus (204/5 – 270 M). Tapi, salah jika kita mengatakan Plotinus-lah yang menemukan alegori. Alegori, tentu dengan pengertian saat itu, telah ada sebelum Plotinus lahir dan berpikir. Meski demikian, hal penting yang perlu dicatat adalah bahwa Plotinus-lah yang mengembangkan konsep ini yang di kemudian hari menjadi sangat berpengaruh. Untuk itu, bagian ini akan saya gunakan untuk menjabarkan bangunan pemikiran Plotinus secara umum terlebih dahulu.

Plotinus—lahir di Mesir jauh sebelum masa Terusan Suez dan Hassan Al Banna dengan Ikhwanul Muslimin-nya—adalah seorang pemikir yang sangat terobsesi pada Plato dan karya-karyanya. Karya paling penting Plotinus, Enneads,[vii] pada dasarnya merupakan kumpulan komentarnya terhadap pemikiran Plato. Tidak berhenti pada ketertarikan teoretis, di tahun 244, ia juga membangun sebuah sekolah filsafat berdasarkan The Republic. Belum lagi, beberapa tahun kemudian, ia membujuk kaisar Romawi saat itu (Gallienus) untuk membangun sebuah kota di Campania sesuai dengan konsep polis dari buku yang sama. This guy is literally obsessed with anything about Plato. Jika Plato jump, jelas Plotinus akan jump juga. Akan tetapi, Plotinus tidak menjadi besar dan berpengaruh karena menjadi groupies reguler Plato. Ia adalah groupies yang baik sebagaimana Aristotle adalah murid yang baik. Ia menciptakan gaya berpikirnya sendiri dan berencana menjadi lebih Platonis dari Plato sendiri. Seperti dicatat Habib, Plotinus ingin membuat Plato lebih konsisten dengan pemikirannya sendiri.

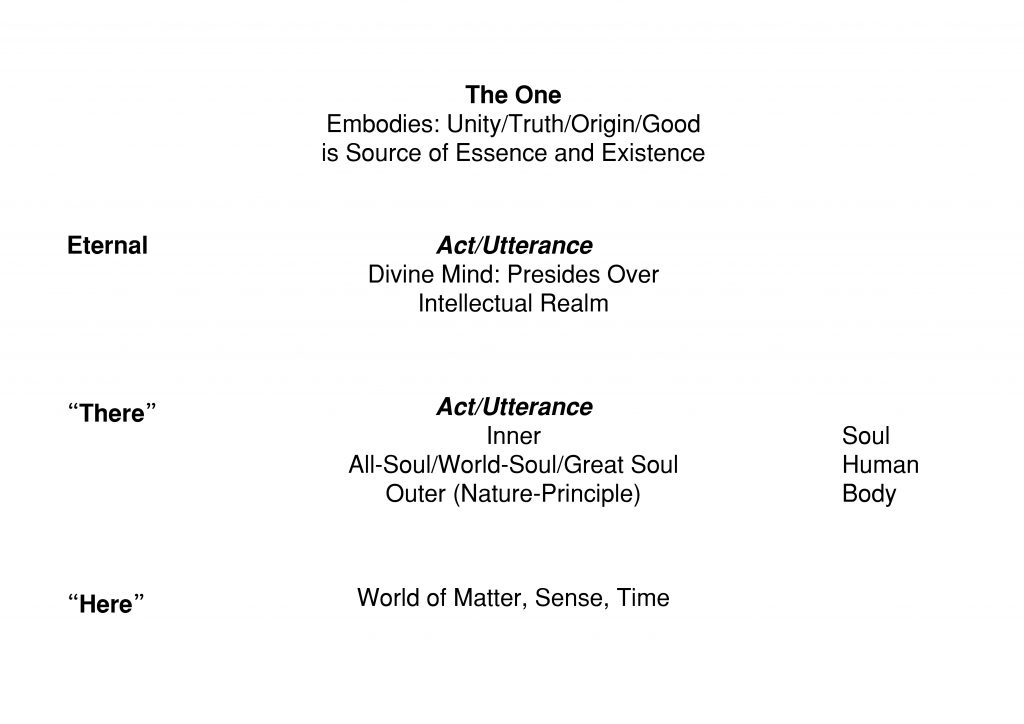

Plotinus memulai proyeknya dengan memperbarui struktur pembagian dunia (kosmologi) Platonisme. Plotinus membuat struktur yang lebih rinci. Struktur dunia Platonisme yang biasanya dijabarkan menggunakan Alegori Gua—atau juga disebut Theory of Forms—terdiri dari dua dunia. Dunia pertama adalah dunia keseharian (dunia material); alegori dalam The Republic menggambarkannya melalui para tahanan dan bayangan benda-benda di dinding gua. Dunia kedua adalah dunia ide yang merupakan asal dari dunia keseharian. Dalam alegori tersebut, dunia ide ini ditempati oleh benda-benda yang terpapar cahaya unggunan api. Lebih jauh, dua dunia tersebut bersumber dari satu hal (zat?) yang tak tersentuh dan merupakan sumber semua (pe)makna(an). Zat tersebut, dalam Alegori Gua, diwakili oleh sebuah sumber cahaya (api). Oleh Plotinus, pembagian dunia tersebut diperinci sebagai berikut:

Sebagaimana yang terlihat dalam strukturnya, Plotinus memberi nama pada zat sumber-segala-sumber yang berdiri di titik tertinggi dunia ideal: The One. Di bawahnya—masih di dunia ideal— terdapat Divine Mind dan All-Soul yang menandai perbedaan utama antara Plotinus dan Plato. Divine Mind setara dengan dunia bentuk (Form) Plato namun, tidak seperti Plato, Plotinus menempatkan satu dunia lagi di bawah Divine Mind sebelum dunia material keseharian yaitu All-Soul.

Dengan perincian yang berbeda, tentu saja hubungan yang dibangun dunia-dunia tersebut juga berbeda. Jadi, mari kita baca posisi dan hubungan dunia-dunia Plotinus tersebut lebih jauh. The One menempati posisi paling atas sebagai sumber segalanya. Di bawahnya terdapat Divine Mind yang terdiri dari ide-ide (kebijaksanaan) murni.[viii] Ide-ide dalam Divine Mind ini merupakan hasil pancaran dari The One. Lebih tepatnya, sebagai hasil pancaran ia bersifat menyebar dan terpecah-pecah. Singkatnya—agar perbedaan keduanya lebih terasa—The One adalah sebuah kesatuan yang terbebas dari segala bentuk keragaman dan sepenuhnya transendental. Sedangkan Divine Mind adalah keragaman bentuk turunan The One. Tepat di bawah Divine Mind—dan ini yang membuat perbedaan sesungguhnya antara Plotinus dan Plato—terdapat wilayah All-Soul. All-Soul berbeda dari Divine Mind yang bersifat intelektual (berhubungan dengan pikiran (reason). All-Soul bersifat spiritual (kejiwaan). Lebih jauh, All-Soul ini merupakan pemberi ‘nyawa’ pada ide-ide yang ada di dunia di atasnya. Artinya, All-Soul adalah perantara Divine Mind dengan dunia material; dan konsep perantara inilah yang absen dalam pemikiran Plato. All-Soul menjadi perantara karena “… has an “inner phase, intent upon Divine Mind, and an outer, facing to the external.” By its gazing on the Divine Mind (its inner phase), it retains a likeness to its source; by its external phase, it engages in “action and reproduction… so that all its creations bear traces of the Divine Intellection (Divine Mind—pen.)”.[ix] Dengan kata lain, dengan melihat ke atas (ke ide-ide yang ada di Divine Mind) All-Soul sekaligus membuat benda-benda di dunia keseharian berdasarkan model pada Divine Mind tadi. Melalui bahasa kiasan, Plotinus kemudian menyebutkan bahwa hubungan antara Divine Mind dengan All-Soul ini adalah hubungan antara seorang Ayah (Divine Mind) yang mengawasi Anaknya (All-Soul).

Jika dilihat sekali lagi, struktur Plotinus di atas memiliki logika hubungan antardunia yang berbeda dengan milik Plato. Plato membangun hubungan antardunianya menggunakan logika imitasi: dunia yang ada di bawah meniru konsep yang ada di atasnya. Dampak logisnya, benda yang ada di dunia material tidak lebih dari sekadar barang tiruan murahan “made-in-Tiongkok” (ingat, ‘Cina’ sekarang adalah istilah yang politically-incorrect) yang hanya merendahkan bentuk idealnya. Di sisi yang lain, Plotinus membangun hubungan antardunianya dengan logika emanasi seperti yang dijelaskan dalam kutipan berikut:

It can be seen that each of these phases or levels subsists in two relations, oriented both to that which is higher than itself and to what lies lower. Only the first phase, that of the One, is unrelated to any preceding phase, since it is the absolute cause of the others. Unlike Plato, Plotinus does not view these relationships as imitation; rather, each phase is an “emanation” from the preceding phase, retaining the latter’s archetypal imprint as a goal to which it must return or conform on its path toward its ultimate reunion with the One.[x]

Dalam konsep emanasi—atau ‘pengejawantahan’ dalam Bahasa Indonesia—bentuk ideal tidak bertindak sebagai bentuk asli dan bentuk material bukan barang tiruan yang tak sempurna. Bentuk ideal lebih difungsikan sebagai model atau arketip bagi bentuk-bentuk di bawahnya sehingga segala benda yang ada di dunia material jelas memiliki kesamaan dan kemiripan dengan bentuk idealnya. Karenanya, dalam struktur pemikiran Plotinus, benda-benda material lebih bermartabat. Benda-benda keseharian tersebut diposisikan sebagai semacam pintu gerbang bagi manusia untuk mencapai dunia ideal (Divine Mind atau All-Soul). Kondisi ini menjadi mungkin karena dalam logika emanasi bentuk ideal dan keseharian yang material tersebut berada dalam satu garis. Tidak lain tidak bukan, benda material adalah hasil cetakan yang platnya adalah bentuk idealnya sendiri. Jadi tentu ada semacam kemiripan (resemblance) di antara keduanya. Bahkan benda-benda material tadi juga memiliki jiwa benda-benda ideal karena mereka merupakan—jika kita kembali ke struktur Plotinus di atas—hasil perkataan dan tindakan benda ideal (act and utterance). Dalam struktur Plato, hal tersebut tidak dapat dilakukan karena, sebagai tiruan yang tak sempurna, yang-material harus disingkirkan agar kita dapat melihat yang-asli. Artinya, yang-material harus dilepaskan baru manusia dapat mencapai yang-ideal—menurut Plotinus hal ini tidak konsisten.

Kembali ke alegori, di mana posisi alegori dalam bangunan pemikiran yang lumayan njelimet ini? Alegori Plotinian sangat terpengaruh dengan konsep emanasi dan arketip Plotinus. Dua konsep tersebut menandakan kehadiran jiwa dunia ‘there’ ke atas (ideal) pada benda dan fenomena material (keseharian) sebagai turunan (act/utterance) dari yang di atas. Artinya, setiap benda dan fenomena yang manusia jumpai dalam kehidupannya adalah sesuatu yang lebih dari sekadar yang terlihat karena benda atau fenomena tersebut memiliki makna lain yang terletak di dunia selain dunia keseharian dan harus dilihat secara alegoris. Di sini, Plotinus tidak hanya meyediakan theoretical framework untuk alegori, namun juga memperluas jangkauan konsep alegori sekaligus memberi posisi penting untuknya dalam kehidupan manusia. Pengembangan Plotinus ini jelas memiliki imbas terhadap konsep alegori dalam sastra (seni). Berikut penjabarannya.

Alegori dalam Kritik Sastra Neo-Platonis

Sebelumnya kita telah dinasihati oleh Plotinus untuk memandang (memaknai) kehidupan ini secara alegoris. Bagaimana kemudian dengan alegori yang khusus untuk kritik sastra? Ada tiga poin alegori dalam kritik sastra Plotinian yang akan dibahas di sini: 1) Makna kedua alegori Plotinian, 2) Pemaknaannya, dan 3) Alegori sebagai standar penilaian.

Poin pertama berhubungan dengan makna kedua. Bagi Plotinus, setiap karya sastra (seni) selalu memiliki makna kedua. Tapi makna kedua seperti apa? Makna kedua Plotinus adalah ide di dunia All-Soul ke atas. Makna kedua ini eksis karena karya sastra (seni) tercipta dengan dua prinsip: reason-principle dan nature-principle. Yang terjadi pada tahap pertama adalah reason principle yang artinya karya seni pertama-tama muncul sebagai ide di benak seniman. Pada tahap ini keindahan masih berbentuk ide tanpa sentuhan materi apa pun.[xi] Berikutnya, seniman mencari bentuk-bentuk material yang mengandung ide keindahan dalam benaknya dari alam sekitar. Ini adalah nature principle. Artinya, makna pertama sebagaimana yang tertulis hanyalah kutipan dari dunia ide yang lebih besar sehingga ia memiliki acuan ke sana. Ini membawa kita pada sifat makna kedua Plotinus berikutnya, yaitu lebih besar dari makna pertama. Hubungan makna pertama dan kedua dalam struktur pemikiran Plotinus tidak setara. Ini seperti hubungan Ayah-Anak yang telah disebut sebelumnya. Makna pertama hanyalah cuplikan dari sebuah ide besar yang murni di dunia ideal. Makna pertama ini adalah bentuk mini ide besar yang telah disesuaikan dengan kemampuan mencerap manusia yang terbatas. Jadi, jika kita merasakan keindahan tertentu di dalam sebuah karya—semisal dengan penjabaran rinci adegan hubungan seks yang berdarah-darah a la Kenzaburo Oe—itu hanyalah salah satu bentuk keindahan dari ide keindahan ideal yang tak mampu kita bayangkan.

Poin kedua terkait dengan pemaknaan. Pemaknaan di sini berarti bagaimana cara kita memaknai alegori sehingga mencapai ide-ide besarnya seperti beauty. Sekilas, dunia ideal yang lebih besar sebagaimana dijabarkan Plotinus terkesan jauh, tak terjangkau, dan out there seperti kebenaran dalam X-Files. Tapi ternyata menjangkaunya cukup ‘mudah’. Dengan menganalisis dewa-dewa Yunani dan cerita di sekitar mereka, Plotinus memberi resep untuk menjangkau yang-ideal:

The novice must hold himself constantly under some image of the Divine Being and seek in the light of a clear conception; knowing thus, in a deep conviction, whither he is going—into what a sublimity he penetrates—he must give himself forthwith to the inner and, radiant with the Divine Intellections (with which he is now one), be no longer the seer, but, as that place has made him, the seen. Still, we will be told, one cannot be in beauty and yet fail to see it. The very contrary: to see the divine as something external is to be outside of it; to become it is to be most truly in beauty: since sight deals with the external, there can here be no vision unless in the sense of identification with the object.[xii]

Dari resep yang sengaja saya kutip agak panjang ini, saya mendapatkan dua langkah untuk menjangkau beauty. Pertama, mendalami teks (karya). Kita harus memahami apa yang kita hadapi. Kedua, dari apa yang kita dapati dari karya tersebut kita kemudian masuk ke dalam diri dan menyatukan diri dengan karya tersebut; mengubah diri dari seer jadi seen. Dengan begitu, baru kita dapat mendapatkan penglihatan (vision). Lebih jauh, sedikit kembali ke atas, melihat-ke-dalam-diri ini saya pikir terkait erat dengan konsep emanasi dan arketip milik Plotinus sendiri. Manusia dapat melihat yang-divine di dirinya karena memang ia diciptakan dengan sebagian dari yang-divine. Pembacaan ini tampaknya senada dengan pembacaan Habib yang menyimpulkan resep Plotinus tadi dengan kata-kata: “[t]o ascend to the beauty whence it came, the soul must withdraw inward, into itself, foregoing the mode of earthly sensual vision, and recognizing that earthly beauties are “copies, vestiges, shadows”.[xiii]

Poin ketiga adalah tentang alegori sebagai standar penilaian karya sastra. Di sini kita harus sedikit kembali ke atas, ke proses pemaknaan alegoris. Langkah pertama yang dianjurkan Plotinus adalah mendalami teks. Teks ini menjadi pemandu pembaca untuk nantinya memasuki dirinya sendiri. Jadi, teks yang baik adalah teks yang dapat menangkap ‘perhatian’ pembaca agar mau meneruskannya dengan memasuki dirinya sendiri. Dengan kata lain, teks tersebut mampu meyakinkan pembaca untuk meleburkan dirinya bersamanya. Di sini, ada kedekatan dengan konsep sublim Longinus yang sebelumnya dibahas kamerad Wahmuji. Ini tidak mengherankan karena seperti yang dikutip di atas, Plotinus juga menggunakan konsep ini. Artinya, bagi Plotinus, sublimitas juga penting karena merupakan syarat teks membawa pembaca ke dunia ideal yang lebih besar.

Seperti Punk, Alegori Tidak Mati

Berhenti di sini, saya rasa konsep alegori semakin asing sekaligus semakin akrab. Asing karena ternyata alegori pada masa awal pengembangannya memiliki kaidah-kaidah dan fitur-fitur yang berbeda dengan alegori yang dikenal sekarang. Akrab karena rasanya kita hampir bisa merasakan beberapa kaidah dan fitur yang masih kerap hadir saat ini. Bagian terakhir ini akan mengukur sejauh mana pengaruh alegori Plotinian.

Pertama, pengaruh yang langsung, adalah pembacaan ulang terhadap teks-teks pra-Plotinus baik filsafat maupun sastra. Orang-orang mulai mempertimbangkan makna lain teks-teks tersebut di luar yang telah ada dan dominan. Ada semacam usaha melepaskan makna tertentu dengan karya tertentu. Salah satunya adalah yang dilakukan Porphyry (salah satu murid Plotinus) yang memaknai Odyssey-nya Homer secara alegoris. Jadi, setelah Plotinus, ada semacam demokratisasi terkait pemaknaan karya. Habib, mempertegas pernyataan Donald Russell, menulis bahwa polisemi makna semacam ini adalah barang asing di masa Plotinus.

Kedua, Plotinus menegaskan kembali sisi didaktisme sastra. Dengan memosisikan ulang konsep beauty dalam sastra (seni) dan karya sastra, fungsi dan posisi sosial (edukatif) sastra semakin tak terelakkan di kemudian hari.

Ketiga, Plotinus secara teoretis mengembangkan alegori di sisi penggunaannya. Sebelum Plotinus, alegori hanyalah strategi untuk bercerita. Ini terbukti dengan hadirnya genre-genre sastra yang kini kita anggap klasik seperti fabel, parable, pepatah, dan exemplum.[xiv] Setelah Plotinus, alegori memungkinkan untuk digunakan sebagai sebuah pendekatan terhadap karya sastra baik yang menggunakan alegori sebagai strategi berceritanya atau tidak. Ini merupakan suatu hal yang pengaruhya tak terbantahkan lagi. Seperti dicatat Habib, pendekatan alegori ini sangat memengaruhi para pemikir agamawi (Kristen) seperti Agustinus dan Aquinas—pemikiran kedua orang ini akan dirangkum oleh Pita Munthe pada tulisan-tulisan berikutnya—yang percaya bahwa teks kitab suci memiliki makna kedua. Selain itu, hampir setiap pendekatan sastra kontemporer juga percaya bahwa teks sastra tidak hanya berhenti sebagai teks (tulisan) saja meski dengan beragam variasi. Misalnya, pendekatan-pendekatan yang berbasis Psikoanalisa percaya bahwa yang tidak tertulis jauh lebih membutuhkan perhatian daripada yang tertulis. Itu—seberapapun tipisnya—tetap merupakan warisan alegori Plotinus.

_____________________

[i] Lih. (Cuddon, 1998, p. 20)

[ii] Lih. (Peter Childs, 2006, p. 4)

[iii] Lih. (Abrams, 1999, p. 5)

[iv] Ibid.,

[v] (Peter Childs, 2006, p. 4)

[vi] Ibid., hal 5-6. Di buku ini ada beberapa contoh yang diberikan tentang kepolosan strategi alegori yang digunakan pengarang modern dan klasik.

[vii] Enneads adalah sekumpulan risalah (rangkuman ajaran Plotinus di kelas) mengenai pemikiran Plato yang disunting oleh muridnya (Porphyry). Enneads berasal dari kata ennea yang dalam Bahasa Yunani berarti sembilan. Kumpulan risalah Plotinus ini memang terdiri dari sembilan bagian dan masing-masing bagian terdiri dari enam risalah. Total risalah karya Plotinus berjumlah 54. Saking pentingnya, Enneads ini disebut Habib sebagai cara Plotinus “gave rise to a new school or movement of Neo-Platonism”.

[viii] Menurut Habib, Divine Mind ini setara dengan dunia bentuk (Form) Plato. Divine Mind ini bersifat sepenuhnya intelektual, abadi dan—seperti dalam Enneads—merupakan “pure being in eternal actuality; nowhere is there any future, for every then is a now; nor is there any past, for nothing There has ever ceased to be”. (Habib, 2005, p. 132)

[ix] Ibid.,

[x] Ibid., hal. 131

[xi] Ibid., hal. 133

[xii] (Richter, 2007, p. 117)

[xiii] Ibid., hal. 138

[xiv] Untuk definisi dan fitur genre-genre ini lih. (Abrams, 1999, pp. 7-8)

Komentar Terbaru